Ayant migré des arts appliqués vers la géopolitique en passant par les Beaux-Arts de Paris, Émeric Lhuisset est un de ces personnages transdisciplinaires qui intéressent Strabic. Globe-trotteur d’un genre particulier, il a voyagé avec les FARC en Colombie, dans les zones tribales pakistanaises, en Afghanistan ou encore en Irak. Il enseigne actuellement à l’IEP de Paris (Sciences Po) et intervient parallèlement à la NYU (New York University in Paris). À dominante photographique, son projet Théâtre de guerre a récemment reçu le prix Paris Jeunes Talents et vient d’être exposé au 104. Nous nous intéressons aujourd’hui à sa chaise Kandahar et posons avec lui l’épineuse question du confort du combattant.

Strabic : Comment ce projet d’objet s’articule-t-il avec le reste de ton travail, plus photographique ?

Émeric Lhuisset : Mon travail consiste en une retranscription plastique d’un contexte géopolitique mais je n’ai pas de médium privilégié. Je commence toujours par un travail d’analyse proche de celui d’un chercheur : je consulte des publications, je rencontre des spécialistes, profitant notamment de mon activité d’enseignant à Sciences Po. Une fois que je pense avoir bien étudié la situation, je fais un travail de terrain qui comporte cette fois un aspect plus anthropologique. Toujours. Dès que je pense avoir saisi tous les enjeux, je propose une œuvre. Un chercheur rend un article, un compte-rendu, moi, une œuvre. Et j’utilise le médium le plus approprié. Ça peut être de la photo, de la vidéo, une installation, un objet à l’exemple de cette chaise. Je ne cherche pas à savoir si c’est de l’art ou du design. Je fais ce qui me paraît être le plus pertinent.

Alors quelle analyse initiale t’a mené à la réalisation de cette assise ?

C’est un constat que j’avais fait en Irak auprès de la guérilla qui évolue dans la montagne, dans des espaces très inconfortables. La kalachnikov est une arme que les combattants trimbalent toujours avec eux. C’est un objet lourd, encombrant, peu pratique et encore moins lors de leurs moments de répit. Ils s’installent dans les caillasses, essayent de caler leur kalach’ quelque part et elle finit toujours par tomber. En fin de compte, ils ne l’utilisent pratiquement jamais. Même en zone de guerre.

Leur quotidien, c’est l’attente.

Contrairement à ce que laissent entendre la plupart des films de guerre, où ça n’arrête jamais, l’attente, c’est bien ce qui définit n’importe quel combattant. J’avais ce constat en tête lorsque j’ai été invité en résidence à Kaboul. J’y ai rencontré l’artiste afghan Aman Mojadidi qui travaille beaucoup sur la symbolique de la kalachnikov. Ensemble, on s’est dit qu’il fallait vraiment repenser cet objet, de manière à le rendre plus usuel au quotidien. On a d’abord eu une première idée : souder les armes entre elles. L’idée était pacifiste, mais au final, on s’est dit que cela n’avait pas de sens dans ce contexte. Personne ne voudrait transformer définitivement ses armes en assise. Ces armes, ils en ont besoin.

C’est-à-dire que tu ne voulais pas dé-fonctionnaliser l’objet ?

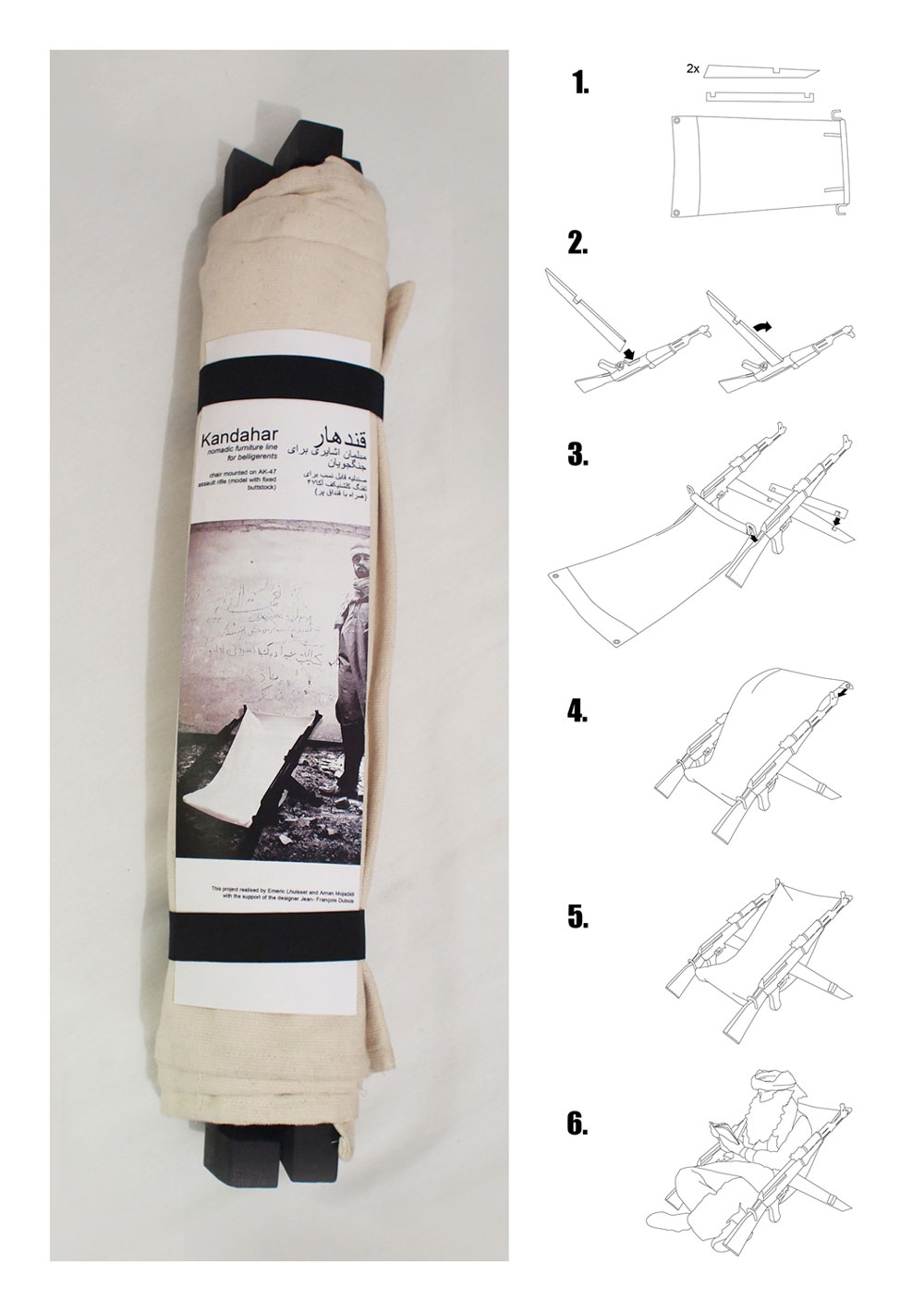

Tout à fait. On s’est demandé comment transformer en assise cet objet complexe qui est très rarement utilisé en tant qu’arme mais qui doit pouvoir le redevenir très rapidement. On a vraiment eu une démarche de designers, un regard purement fonctionnel. On a réfléchi à une assise qui se monte et se démonte en moins d’une minute, qui se présente sous la forme d’un kit facile à transporter et facile à installer sur des kalachnikovs.

Mais, justement, il faut deux kalachnikovs pour faire une seule assise ?

Effectivement, mais il ne faut pas oublier que tout se passe sur une zone de conflit : lorsqu’il y en a un qui se repose, il y en a un autre qui guette.

Projet fonctionnaliste, mais symbolique aussi ?

Effectivement, à travers ce temps d’attente, on retrouve la métaphore du repos du guerrier. D’ailleurs, ce n’est pas une assise pour dormir. On y est assez bien assis, on peut y lire, mais ce n’est pas une « allonge » : en zone de guerre, il faut rester vigilant même si quelqu’un fait le guet.

Et techniquement, comment ça marche ?

C’est simple : il faut enlever le chargeur des kalachnikovs, y clipper les nouveaux pieds, installer une barre entre eux pour ne pas que ça bouge et la structure est posée. Ensuite, il y a une autre barre de métal sur laquelle est fixée l’assise, il faut la fixer sur la crosse, dérouler le rouleau de tissu et le crocheter en bas. Tout cela va vraiment très vite.

Est-ce que c’est lourd ?

Non, non, ça se porte plutôt facilement. À vrai dire, je ne l’ai jamais pesé. C’est vrai que maintenant pour les tentes, on affiche toujours le poids. Et puis, dans les montagnes, les combattants sont souvent accompagnés par un âne. De toute façon, c’est très pratique, ça s’enroule. L’assise en tissu fait office de packaging pour les autres pièces. L’idée était vraiment de faire le plus simple possible.

Le côté purement fonctionnel, un peu à la Braun, m’a toujours intéressé dans le design. Je suis moins design italien que design allemand.

Si on retire un élément, ça ne marche plus. Il n’y a pas de fioriture, mais une esthétique du dépouillement, de la fonctionnalité.

De la montagne à la galerie, le statut de l’objet ne change-t-il tout de même pas ?

En réalité, il existe deux versions de cet objet. L’une est destinée au marché de l’art. D’ailleurs, pour moi, ce n’est pas l’œuvre, mais bien un produit destiné au marché de l’art. Elle est numérotée, signée, produite en 9 exemplaires à partir de deux répliques de kalachnikovs. Ce sont de bonnes répliques en métal, ça a tout l’aspect des vraies kalachnikovs, mais c’est juste un peu compliqué de placer de vraies armes sur le marché de l’art. Je le répète, l’œuvre n’est pas là. On est face à un produit destiné au marché de l’art qui respecte les critères du marché de l’art.

La véritable œuvre, c’est le kit : le kit sans kalachnikov, destiné au marché afghan et irakien, ni numéroté ni signé, illimité dans le nombre et vendu au prix de fabrication. On ne veut pas se faire du bénéfice sur un tel projet. Ni numéroté, ni signé, mais utilisé par tous les combattants.

De tous les côtés ?

Oui, mais évidemment pas par l’armée française ou l’armée américaine, puisqu’elles ne se servent pas de kalachnikovs. Mais ça peut être pour l’armée afghane, tout comme pour les insurgés. J’apporte du confort aux combattants quels qu’ils soient. Mais c’est vrai que cet objet a davantage été pensé pour des groupes de guérillas : ils ont souvent peu de baraquements et sont toujours dans une situation inconfortable. Au fond, les Américains, n’en ont pas tellement besoin.

Ça ne fait pas sens avec les armées occidentales, parce qu’elles viennent avec leurs canapés !

L’œuvre, c’est donc ça. Je l’avais apportée avec moi lorsque je suivais un groupe de guérilla dans les montagnes, près de la frontière entre l’Iran et l’Irak. Après un entraînement, les combattants s’étaient couchés sur une dalle de béton, leur écharpe en boule derrière la tête. Je leur ai dit : « Attendez les gars, j’ai la solution ! » Ils ont trouvé ça génial. Leur première réflexion fut : « Merci d’avoir pensé à nous. » Je me suis rendu compte que les combattants sont souvent déshumanisés, soit diabolisés, soit héroïsés, mais toujours déshumanisés. En leur offrant du confort, on montrait qu’ils étaient comme tout le monde.

Vas-tu pouvoir produire cet objet en série ? Tu as des pistes pour une éventuelle « industrialisation » ?

Malheureusement pour le moment, nous n’en avons qu’un seul. On a des pistes pour en faire réaliser plus, mais pas de budget ! À vrai dire, je n’ai pas encore eu le temps de démarcher. Lors de ma dernière exposition au 104, j’ai eu un contact, mais rien de concret pour le moment.

Les objets d’art ne peuvent-ils pas servir à financer ce projet ?

C’est précisément pour cela qu’on a développé l’objet d’art. Malheureusement, les gens sont plutôt séduits, ils veulent acheter et puis, après réflexion, ils se ravisent : « Avec les enfants à la maison, ce sera peut-être un peu violent… » Les gens aiment beaucoup l’objet mais ils n’arrivent pas à aller plus loin. Mais je ne désespère pas.

Est-ce que c’est nécessairement un produit ready-made ? Est-ce que ça ne peut pas devenir du Do It Yourself pensé directement par les combattants ?

Ce n’est pas si évident que cela. La fabrication et la découpe ne sont pas aussi simples. Les liaisons sont complexes. Justement, on réfléchit actuellement à la simplification du système, on pense à des pièces en résine ou en métal qui se clippent un peu mieux. Parce que le bois, au bout d’un moment, prend un peu de jeu.

Et le prototype, vous l’avez réalisé vous-mêmes ?

Pas tout à fait. J’ai pris en stage un étudiant en design de l’ENSCI, Pierre-François Dubois, c’est lui qui l’a prototypé. Nous, nous avions fait des croquis, on avait réfléchi au fonctionnement. Après, c’est vraiment lui qui l’a construit et on tient toujours à saluer son travail. Il a fabriqué le kit dans les ateliers de l’ENSCI, qui sont très bien équipés.

Pour finir, d’où vient le nom que vous avez donné à cette chaise ?

Kandahar ? C’est le nom d’une ville au sud de l’Afghanistan. Pour l’anecdote, comme nous voulons créer toute une « ligne de mobilier nomade pour belligérants » et réfléchir à d’autres pièces, c’était aussi une manière de singer IKEA qui donne des noms exotiques à ses objets !