Peter Szendy est musicologue et maître de conférences en philosophie à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres parus aux Éditions de Minuit, consacrés à l’histoire de l’écoute (Écoute, une histoire de nos oreilles, 2001, Paris, Éditions de Minuit), à l’organologie (Membres fantômes. Des corps musiciens, 2002, Paris, Éditions de Minuit), aux tubes musicaux (Tubes. La philosophie dans le jukebox, 2008, Paris, Éditions de Minuit) ou à la philosofiction (Kant chez les extraterrestres. Philosofictions cosmopolitiques, 2011, Paris, Éditions de Minuit). Il aborde ces sujets à l’aide d’un outillage philosophique surprenant, à la fois savant et impertinent. Nous lui avons donc demandé de nous livrer ses réflexions sur l’iPod qui, cette année, souffle ses dix bougies.

Quel est votre point de vue de philosophe et musicologue sur la manière dont l’iPod a transformé nos relations à la musique et notre manière de l’écouter ?

Un début de réponse consisterait à partir du nom : iPod. Le pod a un rapport à l’univers de la science-fiction et à la botanique. Le pod, c’est la gousse ou la cosse. C’est de là que vient ensuite le sens dérivé : un compartiment extérieur sur un véhicule militaire ou un petit appareil qui permet de quitter le grand vaisseau spatial. Le nom évoque une excroissance, une petite prothèse mobile qu’on peut emmener et détacher d’une grande plante mère ou d’un vaisseau-mère. Pourquoi s’intéresser à ce nom ? C’est que les baptêmes ne sont jamais innocents et véhiculent déjà toute une idée de la chose : ils explicitent ce qui s’est incarné, cristallisé dans l’objet. La première caractéristique de l’iPod, pas la plus nouvelle, c’est que c’est un baladeur. On peut se détacher avec cette prothèse et l’emporter avec soi. C’est un mini-vaisseau ou véhicule musical qu’on peut porter avec soi. Ou peut-être, à l’inverse, qui nous emporte dans diverses pérégrinations.

L’autre caractéristique, moins visible et plus importante, c’est que, en transportant cet objet et en transportant de la musique dans cet objet, on reste connecté : non pas au sens littéral d’une connexion wifi ou de type iPhone, mais on reste connecté dans le sens où l’iPod est juste une mémoire qu’on alimente par une bibliothèque en ligne. Il y a ce double geste : on se détache de quelque chose que l’on emporte mais, corrélativement, on reste virtuellement attaché à une grande bibliothèque qu’on partage avec beaucoup d’autres.

Le mot iPod dit tout ça. Le « i » de l’iPod n’est pas le premier « i » (il y a eu le iMac). Ce « i » désigne Internet, mais aussi le « je ». Il y a un effet subliminal de personnalisation. C’est tout de même assez fort. Il y a beaucoup de mots avec une sorte de préfixe qui indique la destination, la vocation à être utilisé en réseau ou électroniquement, mais ils sont affublés d’un « e », ce qui est plutôt dépersonnalisant, le « e » de « électronique ». Cet objet hybride dans sa destination est presque un objet transitionnel, pour utiliser un concept de psychanalyse. Mais aussi, tout simplement, au sens où il fait la transition entre le « je » et Internet. C’est un objet qui fait l’interface entre iTunes, une matrice (à tous les sens du terme) à laquelle on peut se brancher, vers laquelle on peut retourner pour télécharger sur un autre iPod… L’objet est un appendice qui fait la transition entre la matrice et I, je, qui peut aller partout tout en restant attaché à cet univers, à cette archive commune.

Au niveau de l’écoute musicale, si on pense à l’un des premiers slogans utilisés, « the soundtrack to my life », il faudrait cerner ce que l’iPod a changé par rapport aux baladeurs en général : le walkman, le discman. L’iPod, probablement, a changé quelque chose dans l’interface. Ce n’étaient plus des pistes, des numéros ou des minutages qu’on voyait apparaître sur l’écran, mais avec la molette on manipulait des titres et des noms, puis, très vite, des images. L’iPod a incarné la transition entre les premières générations de baladeur et les objets de cet univers intégré auquel appartiennent l’iPhone ou les tablettes numériques tactiles. Au niveau de l’écoute, la spécificité de l’iPod n’est donc pas évidente. Le changement majeur réside sans doute dans la présence d’un paratexte musical, c’est-à-dire dans ce qui gravite autour de la piste sonore. Il y a, dans ou sur l’objet sonore lui-même, une co-présence de la musique et de ce nuage verbal et pictural qui l’entoure. Si bien que l’iPod a peut-être incarné une phase du renouvellement des rapports entre musique, images et textes, une phase qui se concrétise au-delà de lui avec l’iPhone. On peut non seulement agir directement sur la musique avec des mots, pécher de la musique avec des mots sur un moteur de recherche, mais il se produit plus généralement une discrétisation accrue [1] de la musique : elle devient plus que jamais divisible et traçable avec des mots et des images.

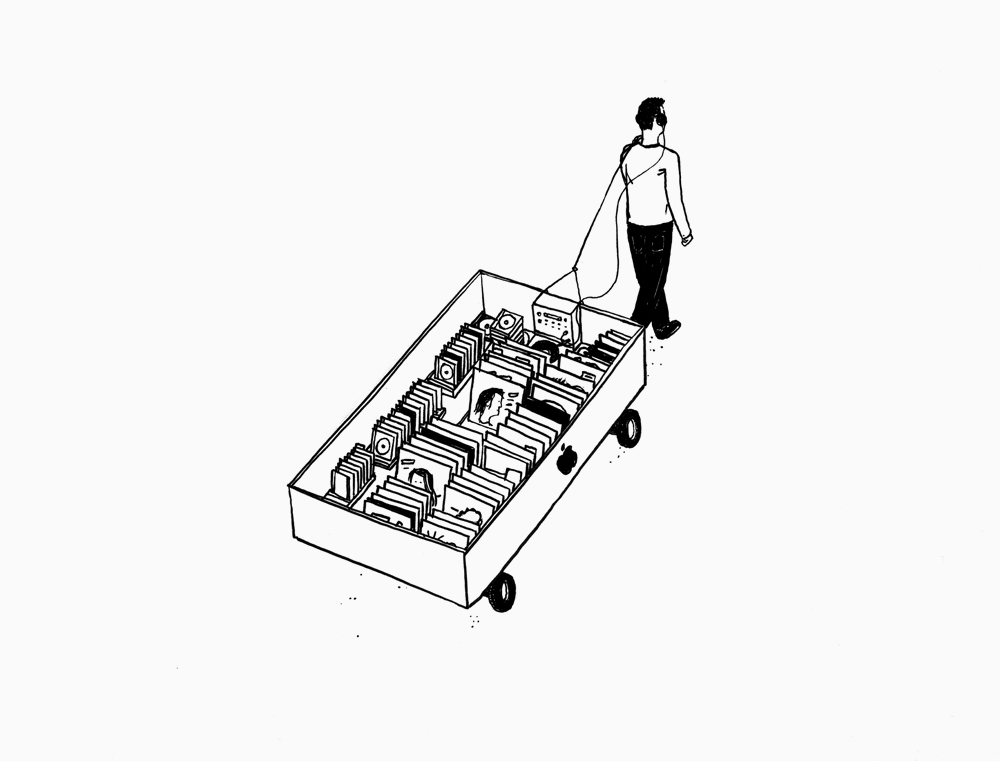

L’autre chose, c’est la fluidité avec laquelle on peut configurer sa bande-son, la bande-son de sa propre vie. Avec la facilité, l’évidence technique de l’iPod, il est aisé de faire des montages, des agencements de flux sonores que l’auditeur-utilisateur maîtrise de manière très souple. Je citais ce slogan : « The soundtrack to my life ». Avec les baladeurs, on avait déjà cet effet, qui est d’ailleurs saisissant : dès que vous mettez une musique sur des images, qui peuvent être simplement la réalité qui nous entoure et qui défile quand on court, quand on conduit ou quand on marche, il y a un effet cinéma. J’essaie d’en parler dans Tubes. En tout cas, la bande-son de ma vie, avec l’iPod, ça signifie : il y a une bande-son qui correspond à chaque instant de ma vie et que je peux ré-agencer tout d’un coup en quelques tours de molette. Ça, c’est nouveau. La bande-son n’est plus figée, elle aussi changeante que votre vie et aussi nomade que votre personne. Je compose la bande-son, the soundtrack, non pas to my life, mais to every instant of my life.

Ça correspondrait à ce que vous dites de l’arrangeur dans Écoute, une histoire de nos oreilles. Vous dites de l’arrangeur qu’il est celui qui écrit et signe son écoute, et que l’écoute est un « vol toléré ».

Exactement. L’iPod a ouvert des possibilités de s’approprier la musique : non seulement des œuvres musicales mais aussi des agencements de musique. En ce sens, l’iPod est une sorte d’outil d’arrangement portatif et généralisé. Avec ses limites toutefois puisque l’arrangement reste cantonné au niveau de cette unité qu’est le morceau, la mélodie, c’est-à-dire finalement le format du tube, deux ou trois minutes.

Donc l’objet ne se prêterait pas à l’écoute de morceaux plus longs ? Il se prêterait au zapping et empêcherait de se concentrer sur des œuvres qui demandent plus de temps ?

Vous parlez de zapping : ça me fait penser qu’un autre objet technologique duquel on pourrait rapprocher l’iPod, c’est la télécommande : comme elle, on le tient dans la paume et avec le pouce on fait tourner la molette (dans les versions plus récentes, c’est différent, on appuie ici ou là sur l’écran). C’est typiquement le geste de la télécommande. Que ça produise une fragmentation ou une atomisation de l’écoute, je ne sais pas. C’est là un vieil argument qui n’est pas propre à l’iPod. L’inquiétude face à la fragmentation de l’écoute, face à l’incapacité d’une certaine écoute moderne à suivre des grandes formes qui seraient propres à la musique classique, c’est un vieux souci qui commence à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Il y a des raisons historiques multiples, des raisons technologiques à cela : la phonographie en est certainement une.

Les premiers disques ont réduit considérablement la durée de l’écoute possible ; on ne pouvait absolument pas écouter une symphonie sur disque. Peut-être qu’il y a une survivance du premier format phonographique dans l’écoute actuelle.

Les premiers disques, avec cette temporalité très courte qui était la leur, ont peut-être configuré quelque chose de l’écoute qui dure encore jusqu’à aujourd’hui, même si la restriction de la durée a été levée.

C’est intéressant de se demander comment les formats survivent : le format de la page par exemple. Sur Internet il n’y a aucune raison d’avoir des pages, de parler de pages. On est même plutôt retourné au défilement qui, avant le livre imprimé, était celui du rouleau ou du papyrus (et qui est d’ailleurs la modalité de l’iPod lui-même : on fait défiler des listes, c’est un rouleau infini). Et pourtant, on continue à parler de page, comme si l’unité qui permet de lire restait la page. Et la ligne aussi, alors que sur Internet il n’y aucune raison de passer à la ligne, on pourrait faire défiler le rouleau dans le sens horizontal et lire une ligne infinie. Ce sont deux catégories qui n’ont plus aucune raison d’être technologique mais qui survivent à leur obsolescence. Peut-être que le format du morceau sur l’iPod remonte donc beaucoup plus loin, au premier phonogramme. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que l’iPod ait aggravé la distraction atomisée et zappante de l’écoute, à supposer d’ailleurs qu’il y ait là quelque chose de grave en soi. Au fond, que l’écoute devienne fragmentaire, ça ouvre simplement de nouvelles possibilités, par exemple de se plonger autrement dans les détails plutôt que d’être emporté dans un flux qu’on essaie de survoler d’en haut en voyant la grande forme. C’est un autre type d’écoute et, sur ces questions, je n’ai jamais réussi à partager le pessimisme ou le souci technophobe qu’elles suscitent si souvent.

Le fait que l’iPod rende immédiatement disponible une quantité de musique pratiquement infinie dans un seul et même objet, n’est-ce pas un signe distinctif ?

Oui, mais il y a un effet de différé dans cette disponibilité immédiate. On connecte son iPod sur la matrice et on télécharge pour recharger sa petite portion de l’archive qu’on transporte avec soi. Concrètement, elle est infinie, on ne peut pas l’épuiser dans le temps de son utilisation, on n’en fait plus jamais le tour dans un temps d’utilisation d’une journée par exemple. Entre deux connexions à la matrice, on n’épuise pas la capacité de l’archive, même si l’iPod a de plus en plus de capacité de stockage. Tout en étant de plus en plus petit. Ce qui a pour effet de mettre en scène, en quelque sorte, la disparition de l’objet, relayé par d’autres qui ont la même fonction : l’iPhone, par exemple. L’iPod Nano nomme en quelque sorte son propre effacement. En cela aussi, il est transitionnel.

Et son interface est de plus en plus épurée.

Son interface se simplifie, oui, jusqu’à n’intégrer plus aucun bouton ni écran. Sur l’iPod Shuffle, l’écran a disparu. Tout se passe comme si l’histoire de cet objet était celle de sa dissolution dans un rétrécissement qui est aussi sa généralisation, puisqu’il se survit dans toute sorte d’appareils.

Sa vocation serait-elle de ne pas exister comme interface ?

Oui, et c’est pour cela que l’un des modèles s’appelle Nano. Cela fait signe vers les nanotechnologies, où l’objet en tant que tel s’évanouit. On pourrait l’imaginer comme une interface immatérielle. C’est comme dans ce film de Cronenberg, eXistenZ (1999) : les joueurs se connectent directement à la matrice par une prise implantée dans leur chair. Et d’ailleurs les consoles du film sont appelées des pods. Le film date de 1999 et l’iPod de 2001. C’est assez étonnant. Mais le terme pod, c’est vrai, remonte assez loin dans l’histoire de la science-fiction : les spores, les envahisseurs qui se présentent comme des plantes qui se reproduisent, ce sont des pods.

Oui, comme dans le film de Don Siegel, Invasion of the Body Snatchers (L’Invasion des profanateurs de sépultures, 1956) : les envahisseurs, avant de prendre la forme d’êtres humains, sortent de cosses. Alors l’iPod pourrait être une excroissance reliée à la matrice, qui serait comme le giron maternel biologique et le réseau informatique ?

Si on voulait tenter une psychanalyse de l’objet, oui. D’ailleurs dans eXistenZ, qui est assez prémonitoire ou qui capte des choses déjà très présentes dans l’air du temps, les prises de connexion s’appellent des bioports. Comme un port USB. On se branche directement sur une matrice immatérielle, qui est une simple archive. On a beaucoup reproché à Steve Jobs le côté clos de la matrice : Apple propose des produits formatés, on ne peut pas intervenir dessus, les logiciels sont fermés. Le branchement sur la matrice est extrêmement facile mais on ne peut pas s’immiscer dans celle-ci. On ne peut pas y toucher. C’est assez répressif, au fond.

Comme cette manie d’iTunes de reclasser toute votre bibliothèque sans votre avis ?

Oui, c’est très énervant, très intrusif. Le catalogage articule l’archive à votre place. Dans ce sens, Apple est aussi apparemment ouvert que prêt à toutes les ingérences.

Paternaliste ? Je pense à ces démonstrations un peu excessives suite à la mort de Steve Jobs : les fleurs et les chapelles ardentes à l’Apple Store à Opéra, par exemple.

Oui, il incarne une sorte de père idéal. Ce phénomène planétaire est très étonnant. Jobs est devenu une icône. Combien de gens se sont retrouvés dans cette figure de père sympathique, inventif, original ?

Dans eXistenZ, il y a quelque chose d’assez peu ragoûtant dans les branchements des personnages à la matrice. C’est amusant parce qu’assez mal fait. Les bioports sécrètent une sorte de glue qu’on dirait sortie d’un placenta. À l’inverse, l’iPod est régi par une esthétique très hygiéniste, qui évoque plus l’hôpital que le placenta.

On pourrait penser aussi à Videodrome (David Cronenberg, 1983). Ce serait le Cronenberg du vieux baladeur. C’est le corps qui devient un lecteur de VHS. Le type s’enfile la cassette dans le ventre : c’est assez peu ragoûtant aussi. Dans eXistenZ, donc, on se branche plutôt sur une matrice, d’une manière qui n’a rien à voir, en effet, avec l’aspect épuré des produits Apple. Je pense à Wall-E (Andrew Stanton, 2008) : il y a le même contraste entre Wall-E lui-même, qui est une sorte de boîte sale, pleine d’huile, sympathique mais assez crade, il faut bien le dire, et cette femme robot, Eve qui, elle, ressemble aux produits Apple. Avec ce côté aseptisé, blanc, presque immatériel. C’est drôle comme le cinéma raconte souvent l’histoire des technologies de manière presque allégorique. De Videodrome à eXistenZ, Cronenberg met en scène le passage de la cassette au réseau : c’est toute l’histoire de l’iPod finalement. Wall-E incarne le contraste entre la vieille technologie et la nouvelle, une technologie matérielle et une autre, immatérielle. Comme si le cinéma incarnait dans des personnages des époques de la technique. Les héros sont une génération d’objets.

Pensez-vous que cette dimension aseptisée puisse expliquer le succès de l’iPod ?

Peut-être. C’est comme si sa dimension aseptisée, qui tend à le changer en objet immatériel, lui permettait de se soustraire à l’emprise du temps.

Au fond ce serait intéressant de tenter une psychanalyse de l’iPod.

Il y a un double fantasme dans l’iPod. D’abord, le fantasme de l’objet qui survivra éternellement. C’est ce qu’on retrouve dans Wall-E : il n’y a plus d’hommes, ils ont disparu mais l’objet, les robots survivent. L’iPod, en tant que mémoire potentiellement infinie et objet tellement lisse, tellement disparaissant qu’il ne vieillit pas, semble voué à ignorer son obsolescence. Il disparaît mais sans vieillir. Un objet, pour vieillir, ne doit justement pas disparaître, il doit au contraire porter les traces de son vieillissement. L’iPod est lissé, ses formes n’ont pas d’âge. Entre ses différentes versions, il s’évanouit, donc il court-circuite son vieillissement. D’une part, donc, il y a le fantasme de cette éternité de l’objet, puisqu’en disparaîssant il échappe au temps et d’autre part, il y a une remontée à l’origine, qui est la question de la matrice : on se branche sur cette archive immémoriale, qui a toujours été là, qui est clairement une figure de la mère, du maternel. L’idée qu’il faut le recharger, le connecter à un ordinateur, c’est comme l’enfant qui va jouer un moment et ensuite retrouve la mère. Il se recharge, se ressource. C’est un imaginaire assez proche d’Avatar (James Cameron, 2009), avec cette espèce de biomatrice à laquelle nous sommes tous connectés. Dans Avatar, c’est une éco-matrice, une biosphère. L’objet iPod, on l’a dit, joue sur la frontière entre technologie et nature, ne serait-ce que par son nom. Et il porte en lui l’idée qu’en se connectant à iTunes, à un monde qui est une sphère, une nuage d’items, un univers, on se ressource. Il a ainsi une double temporalité en tant qu’objet : d’une part il échappe à son vieillissement en se dématérialisant ; et, d’autre part, il nous branche à même l’origine, sur ce fluide maternel qu’on ingurgite sous le nom de musique.

Pensez-vous que cette ouverture vers un réseau ou une éco-matrice a une dimension communautaire ? Si le « i » signifie « je », alors la matrice, c’est la communauté.

Oui, c’est une dimension importante. J’ai toujours pensé que dans l’écoute, il y avait quelque chose de l’ordre du partage. C’est un mot très usé, partage, on n’arrive plus trop à l’entendre : il faudrait racler beaucoup de strates de bons sentiments qui se sont accumulées dessus. Il faudrait aussi l’entendre dans sa double portée : partager au sens de mettre en commun, et au sens de partition, de ce qui divise, au sens de la ligne de partage. L’écoute, comme je l’ai montré dans Écoute, une histoire de nos oreilles, ne se joue pas dans un face à face entre un auditeur et un objet sonore. Il y a un angle de plus dans l’écoute : lorsque j’écoute un objet sonore, cette espèce de ligne droite qui me relie à l’objet sonore est ouverte, angulée, puisque mon écoute, je l’adresse toujours à un autre. C’est ce dont on fait l’expérience tous les jours de manière très simple et banale. On dit à quelqu’un : « Viens, il faut que je te fasse écouter ça. Écoute, ça commence là, ça se finit là. » D’ailleurs souvent on n’y arrive pas. « Avance, c’est pas là, c’est un peu plus loin, ça va venir ». Écouter, c’est fondamentalement faire écouter. Ça peut être vous, lui, elle, n’importe qui. Mais aussi moi-même : je me fais écouter à moi-même de la musique, je me raconte des histoires sur la musique. Est-ce qu’il y a du partage, de la communauté dans l’iPod ? Il faut d’abord s’étonner du simple fait que la musique prenne une forme presque tangible (on touche l’image, l’écran, l’icône qui incarne le titre). La musique prend consistance, elle devient tactile. C’est assez surprenant quand on y pense. Et ça contribue précisément au fait qu’on peut l’offrir, la donner, la faire circuler. Indéniablement, l’iPod donne une dimension chosale à cette pulsion de partage inhérente à tout acte d’écoute. Il fait de ce partage quelque chose d’objectivé, de chosifié. On a presque envie de dire à l’autre : « Tiens, la musique c’est cette petite chose, prends-la toi aussi ! »

L’objet permet d’inviter ses pairs à brancher leur casque à cette cosse qui est l’iPod ?

Oui, il y a un côté réticulé. En électricité, on dirait qu’il y a un circuit général et des dérivations, toute une série de branchements identiques. Mais l’iPod répond aussi à un imaginaire de la serre. Une enveloppe générale dans laquelle nous sommes tous en train d’incuber. Comme les spores du film de Don Siegel.

Le revers de cette dimension communautaire, ce serait la normalisation. Si les capacités de stockage croissent de manière exponentielle, il y a un risque à la fin que toutes les bibliothèques musicales soient identiques les unes aux autres. Ce serait le « régime de l’interchangeabilité générale » dont vous parlez dans Tubes, ou le cauchemar de ces humains factices et tous identiques du film de Siegel. Et le coup de génie économique de Steve Jobs aurait été, en ce sens, de détourner cette préoccupation communautaire des individus vers le profit économique. À partir du moment où les différences s’effacent dans la totalité, la communauté se fond dans le marché.

Effectivement, il y a un élément très fort d’indifférence dans la mise en circulation de la musique sous format iTunes. Le format de la piste, c’est un fichier, de durée comparable, qui coûte à peu près toujours le même prix, environ 1 euro. Il y a une uniformisation du format du point de vue du temps, du coût et de la qualité sonore. Il y a une compression. La qualité acoustique est également standardisée, que ce soit pour la musique classique, le rock, la pop, la variété. C’est le même genre de compression, les mêmes techniques d’échantillonnage pour la mettre en circulation. Il y a une uniformisation générale qui rend chaque item (des objets marchands dématérialisés) absolument interchangeable. Et ça contribue à ce phénomène que j’ai décrit dans Tubes au titre de la bande-son de la vie : il est très facile de construire l’agencement musical qui va caractériser tel ou tel instant de mon existence. Et donc cet agencement musical, je peux le singulariser avec une facilité qui a sans doute été impossible jusqu’à aujourd’hui. Je peux me construire le mini-jukebox qui va marquer la mini-époque de chaque instant que je vis. Il y avait le tube de 1956 ou de 2011, avec l’iPod il y a le tube de cet instant de ma journée.

Je deviens une sorte de fabrique d’idiotubes, en entendant dans ce mot la racine grecque de l’idiot, à savoir le singulier.

Le paradoxe, c’est que tout l’idiotisme de la chose bascule immédiatement dans l’équivalence absolue. Et là, il faut bien dire que la musique s’y prête beaucoup. C’est un vieux problème d’esthétique musicale. La musique, même quand elle a des paroles, ne dit rien. Elle ne véhicule pas de sens, elle ne fait que renvoyer toujours à autre chose qu’elle-même. Elle est elle-même une sorte de matrice, de système absolument ouvert qui peut recevoir toutes les empreintes, tous les signes qu’on voudra y imprimer, signes mnémoniques ou biographiques. On peut typer ou tamponner sur la musique tout ce qu’on veut, elle sera toujours prête à l’accueillir. Et sur ce caractère marchand de la musique elle-même – la musique, c’est la marchandise par excellence, elle circule, c’est une sorte d’archi-machandise –, l’iPod a su se greffer avec génie et virtuosité pour le transformer en valeur monétaire. Avant même qu’il ne soit question d’euro, de dollar, de titre ou d’auteur, la musique se prête à tous les échanges.

Voilà, je crois, comment on pourrait esquisser une radiographie de cet objet en apparence si simple, si transparent, si petit et convivial, mais qui condense dans sa nanoprésence un enchevêtrement d’innombrables présupposés et décisions préalables. De la marchandise en général, Marx affirmait : « Une marchandise paraît au premier coup d’œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c’est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques… » On pourrait assurément en dire autant de l’iPod.

Entretien réalisé à Paris, le 18 octobre 2011.