Jusqu’au 1er décembre se déroule la 5e édition de la Triennale d’architecture d’Oslo intitulée « Behind the green door : Architecture and the desire for sustainability ». Strabic a eu la chance d’assister aux vernissages des trois expositions et de visiter chacune d’elle en compagnie des commissaires.

« Behind The Green Door »

Le titre même sous-entend une distance critique : on ne parle pas de développement durable mais de desire for sustainability. « Behind the green door » montre qu’on cherche à dépasser l’actuelle vacuité de l’adjectif green, aujourd’hui si utilisé. Le concept de départ, proposé par Rotor et Criticat, a été développé par Rotor, commissaires principaux de la Triennale. Ces architectes belges, connus notamment pour leur travail sur les matériaux et leur réutilisation, allient projets concrets et recherche théorique.

Cette Triennale n’est ni une leçon de morale sur le « soutenable », ni un catalogue des architectures green du moment, mais plutôt la juxtaposition d’un certain nombre d’éléments pour exercer sa propre capacité critique. De plus, le catalogue, une petite parution à l’apparence d’un magazine, est plein de surprises : on y trouve des apports inédits, critiques mais non dogmatiques.

Sustainability ?

L’exposition principale, visible au DOGA (Centre du design et de l’architecture), est une collection de 600 objets en lien avec l’architecture et la « soutenabilité », collectés par Rotor. Structurée par deux procédés (une timeline d’une part, des tables thématiques de l’autre), l’exposition met en rapport des réalités qui, ne pouvant plus s’ignorer, se questionnent, se répondent, s’interpellent.

Cette recherche prend comme point de départ théorique la parution du rapport de la commission Brundtland en 1987, premier document institutionnel à fonder la notion de sustainable development [1]. L’influence immense de ce texte est directement responsable de la place et du sens qu’a le développement durable dans la société actuelle en termes de discours et de représentations, et en particulier de sa transformation d’une cause activiste et militante en des normes gouvernementales, mais aussi d’une contre-idéologie en un argument de vente. Comme le disent les commissaires, il semble impossible aujourd’hui d’être « contre » le développement durable, le débat et la critique ayant quitté l’arène publique.

Vingt-cinq ans après, cette Triennale a lieu dans un contexte où l’enjeu écologique est largement accaparé par des lobbys techno-scientifiques.

En architecture, développement durable rime le plus souvent avec normes et contraintes d’une part et certifications et labels d’autre part. Est noté et mesuré quelque chose de difficile à quantifier : pour preuve, une des cimaises de l’exposition montre quatre des derniers bâtiments ayant reçu la certification LEED. Quand on s’approche, on y lit que le premier est une station essence, le deuxième un parking à étages, le troisième une base de l’armée américaine, et le dernier un bâtiment de l’administration G. W. Bush…

« Can a building really be sustainable ? » D’un point de vue écologique, un bâtiment ne peut pas être considéré séparément de son contexte… mais où s’arrêter ? Rotor, faisant appel au bon sens des lecteurs, pose la question : dans un monde foncièrement insoutenable et où tout est connecté, comment un projet peut-il être soutenable puisqu’il dépend forcément du reste du monde ? Un des exemples développés pour illustrer ce propos mérite d’être mentionné : il s’agit de la mise en place aux USA, sous l’influence des US forest watch groups, d’une législation encourageant l’achat de teck (bois exotique utilisé pour les terrasses) de seconde main plutôt que de teck neuf, pour lutter contre la déforestation.

À première vue de bonne volonté, cette dynamique a provoqué une augmentation énorme de la demande de teck de seconde main, aboutissant finalement à des démolitions intentionnées de maisons en Asie pour alimenter le marché aux USA. Bref, « dans un monde où la demande excède les ressources, toute utilisation de matériaux par quelqu’un se fait au détriment de quelqu’un d’autre et relève donc d’un exercice de pouvoir ». Comment alors arriver à faire la distinction entre des expérimentations et des initiatives réellement porteuses de changement, et des projets qui ne font qu’externaliser les aspects négatifs ? C’est la question que posent les commissaires dans l’article du catalogue intitulé « Pockets of sustainability », en laissant à chacun le soin d’y répondre.

Expérimenter et transmettre

La seconde exposition, conçue par Caroline Maniaque-Benton, auteur notamment de French Encounters with the American Counterculture, 1960-1980, avec Jérémie Michael McGowan du Musée national d’architecture d’Oslo, propose une approche plus historique et géographique. Cette exploration de la contre-culture américaine des années 1960-1970, via une collection de livres, d’images et d’objets, nous permet de repenser rétrospectivement notre époque. Intitulée

« Far-out voices : a scrapbook of experimentation », l’exposition propose surtout un grand nombre d’interviews filmées des pionniers de ces mouvements écologistes contestataires nés pour la plupart en Californie dans les milieux hippies des sixties : Steve Baer, Mike Reynolds, Dean Fleming…

Ces inventeurs inclassables considéraient l’architecture comme une « partie du problème » et non pas comme la solution, et ont développé une large palettes d’expérimentations, publiées et partagées dans des ouvrages grand public comme le Whole Earth Catalog ou son homologue français le Catalogue des ressources. Largement lus à l’époque et ayant fait école, ils traitent de sujets allant de l’autoconstruction aux toilettes sèches, en passant par l’alimentation ou la mise en commun d’outils de bricolage. Nombreux domaines auxquels s’ajoute souvent une dimension poétique voire mystique, comme avec Desert Cloud de Graham Stevens, énigmatique capteur d’eau volant dans le désert, image symbole de l’exposition.

Les productions de ces défenseurs du learning-by-doing et du do-it-yourself ont un petit air familier pour nos contemporains, qui voient aujourd’hui fleurir ce genre d’initiatives.

On aurait aimé voir dans cette Triennale une enquête sur les alternatives concrètes et les contre-cultures actuelles. Toutefois, ce travail a le mérite de nous positionner dans l’histoire, et notamment de nous questionner sur cette période (amnésique ?) qui nous sépare des réflexions des années 1960-1970, à l’époque déjà conscientes, actives et critiques sur la question écologique.

« Norway, Powered By Nature » [2]

La scénographie (par Tormod Carlsen) de l’opening party de la Triennale au Doga était pour le moins surprenante : des bidons de pétrole enflammés illuminaient le parvis du bâtiment et répandaient une forte odeur d’essence ; les bières (belges pour l’occasion) étaient posées sur des bidons de pétrole, d’où s’échappaient d’inquiétantes flaques noires dans lesquelles baignaient parfois des globes terrestres réduits en miettes ; enfin la salle était illuminée par des globes, pendus au plafonds, qui étaient tous à moitié recouverts d’une sorte de plastique noir fondu, une marée de pétrole. Liberté auto-critique, dérision cynique ou mauvais goût provocateur ? Dans ce cadre inaugurant cette Triennale sur le développement durable se sont succédé à la tribune (entre autres) le maire d’Oslo et la ministre de l’Environnement norvégienne…

Ce pays très rural a connu un développement rapide durant la deuxième moitié du XXe siècle, notamment à partir du début de l’exploitation de ses réserves (immenses) de pétrole et de gaz naturel dans les années 1960. Aujourd’hui, la Norvège est un des pays les moins densément peuplés d’Europe, un des plus riches du monde, parmi les principaux exportateurs de pétrole. Oslo est une des villes les plus chères du monde. A contrario, c’est un pays connu pour sa politique sociale très développée, sa croissance élevée et son faible taux de chômage et, pour couronner le tout, la Norvège est un des pays les plus pacifiques du monde.

Comment s’est construit ce riche eldorado ?

Tout d’abord, le lien entre la richesse pétrolière et une forme de politique extrêmement qualitative dans tous les domaines est évident. La Norvège, notamment via son fonds souverain, revendique de « bien » utiliser l’argent du pétrole (qu’elle exporte plus qu’elle ne consomme) : investissements dans la culture, le social, la paix dans le monde, l’écologie… en Norvège et ailleurs. Cet état d’esprit est confirmé par les propos des architectes de Snohetta au sujet du King Abdulaziz Center for World Culture, financé par les magnats saoudiens du pétrole :

Where the money comes from does not disqualify the product [3].

Ensuite, la Norvège n’a pas une grande expérience en matière de planification urbaine : Oslo (600 000 habitants seulement), ville très étalée où les maisons individuelles sont légion, fait depuis peu l’objet de réflexions à l’échelle métropolitaine.

À l’école d’architecture d’Oslo a lieu l’exposition « Custom made, naturalizing tradition », qui porte sur le lien entre architecture et nature dans la tradition norvégienne. Mais la Triennale questionne ce fameux

« mode de vie norvégien », dit proche de la nature. En effet, qu’en est-il aujourd’hui, où d’imposantes maisons secondaires hyper équipées et hyper isolées remplacent peu à peu les petites cabanes spartiates dans lesquelles les Norvégiens ont l’habitude d’aller « prendre l’air » dans la forêt ou près des lacs ?

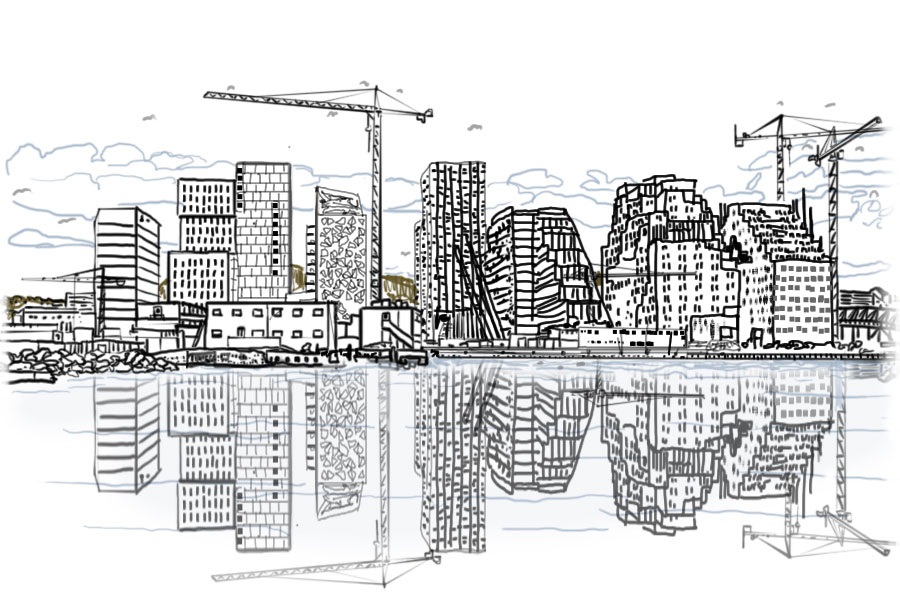

Et, concernant la capitale, appréciée pour sa proximité avec une nature partout présente (parcs, mer, îles, forêts, collines, lacs), qu’en est-il de son étalement urbain résidentiel peu maîtrisé, et de son bord de mer aujourd’hui en proie à des travaux gigantesques et des réalisations architecturales douteuses (comme l’ensemble de bâtiments de logements et de bureaux dit du « code-barres ») ? La réalité économique et écologique du pays comporte des complexités et de nombreux paradoxes, abordés généralement de manière intelligente, mais qui vont sûrement, dans les années à venir, s’exacerber et requestionner l’apparente stabilité de la société norvégienne.

Back to Oslo

Pour conclure, on ne peut que vous encourager à passer outre votre empreinte carbone pour faire un saut à Oslo d’ici le 1er décembre. Les expositions « seules » peuvent sembler à première vue un peu difficiles à cerner de par leur foisonnement et leur refus d’avoir un propos univoque ; particulièrement la plus importante, « Behind the green door », où l’amoncellement de contenus hétérogènes peut provoquer fatigue et confusion chez le visiteur.

C’est en considérant le contenu des trois expositions (offrant chacune un regard différent) mis en lien avec le contexte « osloïte » et norvégien que le propos prend corps et consistance : il est donc nécessaire de concevoir la visite de la Triennale et de la ville d’Oslo comme une expérience d’ensemble. Le riche programme (expos, débats, projections, colloques, workshops) se déploie d’ailleurs dans l’ensemble de la capitale, des forêts du nord jusqu’au chantiers du port en passant par les sous-sols de la ville. La grande qualité de cette triennale est donc son questionnement, critique et ouvert, fait de multiples voix et regards. Au visiteur de se construire le sien.